今回、工藤なおさんに、昨年、惜しまれつつも逝去したアレクセイ・ゲルマン監督のインタビュー記事の翻訳を寄せていただきました。なお、この夏までペテルブルクに留学されていた工藤さんは、ご自身でもたいへん充実したブログを開設してらっしゃいます。是非、そちらもご覧ください:

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【まえがき】

以下に訳出したのは、『映画芸術』誌2013年の第3号(ゲルマン追悼号)に短縮して掲載されたアレクセイ・ゲルマン監督のインタヴュー記事の全訳である〔初出は同誌1996年第10号。ロシア語原文は以下のサイトをご参照ください:http://kinoart.ru/archive/2013/03/aleksej-german-mne-stalo-skuchno〕。

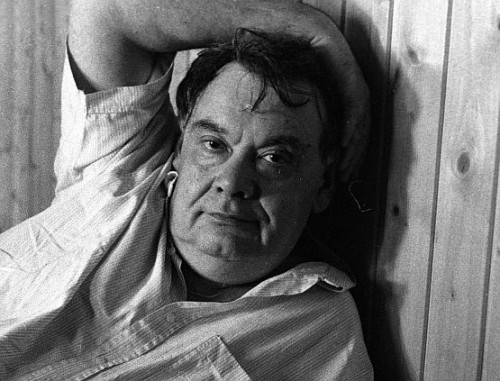

アレクセイ・ユーリエヴィチ・ゲルマンは、1938年、ロシアは当時のレニングラードに生まれた。父は作家のユーリ・ゲルマンであり、父の小説を原作とした映画を後に数本製作している。国立レニングラード演劇・音楽・映画大学を卒業したあとレニングラード・ボリショイ・ドラマ劇場などでの勤務を経て、1964年にレンフィルムに入社する。代表作には、『戦争のない20日間』(76)、『わが友イワン・ラプシン』(84)、『フルスタリョフ、車を!』(98)などがある。遺作『神様はつらい』(2013)が死後公開され、日本でも2014年のイメージフォーラム・フェスティバルにて上映された。このインタヴュー記事は2013年2月21日にゲルマンが死去したことを受けて再掲載されたものである。

アレクセイ・ゲルマン監督

インタヴュー本文をお読みいただく前に、差し出がましいことは承知で「まえがき」として時代背景などについてすこし補足的な説明をさせていただきたいと思う。

誤解を恐れず言うならば、90年代にロシア映画はほぼ壊滅的な状態に陥ってしまった。少なくとも「あの偉大な」ロシア映画は、息も絶え絶えの状態だった。それには大きく3つの原因が考えられるだろう。

一つは、制度的な問題。ソ連が崩壊の兆しを見せ始めると、映画スタジオをめぐる状況が変わり始めた。それまでスタジオを、ひいては映画界を統率していたのは、ゴスキノ(国家映画委員会)であったが、これが機能しなくなっていった。一般に「検閲」という機能がそうであるように、ゴスキノは映画界を統制し一定の規制を課す一方で、ロシア映画がそのクオリティを保つのに一役買っていたと言える。このゴスキノに加え、スタジオ内の検閲・管理機構「芸術評議会」が機能しなくなっていったことは、ゲルマンが言うように、ロシア映画界に大きな損失をもたらした(ちなみにこの変革期のゴスキノの委員長こそ、記事中に言及があるА.メドヴェージェフ(任期:1992〜99)と、А.ゴルトワ(同じく1999〜2004)である)。

第二の理由としては、端的に「監督の質」という問題であろう。資本主義体制に移行しつつあったロシアでは、貧富の差が露呈するようになっていく。ところで「映画製作」とは何かにつけ金のかかる仕事である。社会主義の温もりから放り出されたばかりの映画スタジオは、生き残るためにできるだけ出費を切り詰める必要があった。ソ連において映画製作は「映画製作スタジオ」(例えばモスクワのモスフィルムやレニングラード(現サンクトペテルブルグ)のレンフィルムなど)が基本単位となり行われていて、映画撮影に関わるスタッフやキャストはほとんどがスタジオの被雇用者であったが(ここからスタジオこそ「我らが砦」とするメンタリティが生まれてきたわけだが)、こうした経済的な必要から多くのスタッフが解雇され、「ひとりで生きる」ことを求められた(ある関係者によると、例えばレンフィルムではペレストロイカを経て7割強のスタッフが解雇されたという話もある)。映画製作スタジオシステムの崩壊によって、志はあるが貧乏な若い監督は救済されなくなってしまった。このような状況で監督になれる(映画を撮れる)のは、金のある者だけであって、つまるところ、ベテランかボンクラかである。とは言い過ぎかもしれないが、貧乏な青年が映画を撮りにくい状況になってしまったのは事実である。

第三には、観客の問題がある。生活に余裕がなくなったことや、映画の質低下によって、観客がわざわざロシア映画に足を運ぶ機会が少なくなってしまったのだ。ゲルマンがインタヴューのなかでしきりに「うんざりしてしまった」と告白するのは、また『神様はつらい』という文字通り地獄のような映画が誕生し(てしまっ)たのは、90年代のロシア映画をめぐる、こうしたやりきれない事実の集積の結果に他ならない。

こうした状況を承けて80年代ころから、ロシア映画界では独立志向の若者たちが従来の大手映画製作スタジオから離反し独自のグループを組織する動きが見られるようになる。そのうち2つの例が、インタヴュー内で言及されることになるゲルマンの創設した「処女作・実験映画スタジオ(ПиЭФスタジオ)」であり、「パラレル映画派」だ。前者の ПиЭФスタジオは、すでにベテランであったゲルマンが創設、長を務めた独立のスタジオであって若者たちによる主体的な動きではないが、1990年にレンフィルム所内に創設されると、ゲルマンが独自のセンスでВ.カネフスキーやА.バラバーノフなど若手の映画監督を起用し、長編処女作・実験作を撮らせていた。このあたりの事情はインタヴュー本文に詳しい。また「パラレル映画派」は、1987年にИ.アレイニコフが創刊した映画批評誌『Cine Fantom』の周囲に集まった若手映画人の総称である。この「パラレル映画派」は、文学・音楽界で当時勃興しつつあったアンダーグラウンドな流派と共鳴し、ロシアの青年層に広く浸透していった。代表的な人物としては、インタヴューでも触れられるЕ.ユフィト(彼は特に「ネクロリアリズム」なる潮流の中心人物でもある)や、アレイニコフ兄弟などがいる。また「パラレル映画派」のなかから何人かが、ソクーロフによって創設されたレンフィルム内の映画学校(映画人養成コースのようなもの)に参加したことも事実として挙げておこう。

以上のような時代的背景を頭に入れていただければ、インタヴューを読む際に少し整理して読んでいただけると思う。

文中の〔〕内は訳注。映画のタイトルに関して、日本語の定訳がある場合はそれに従い、ない場合は仮に訳した上で原題を()で付した。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

アレクセイ・ゲルマンインタヴュー『もう、うんざりだ』

ゲルマン:1986年から撮影していません。この年は、もうわたしが映画を撮れるようになった年ですが。この年より前にわたしが映画を撮っていないことを非難するとすれば、それは馬鹿げたことでしょう。わたしは労働手帳を受け取っていましたが、懲戒処分3回と感謝状も一緒についてきました。もっともその感謝状は、わたしが映画界からさっぱり足を洗ったのだと判ってから受け取ったのですし、本当のことを言えば、わたしはただスタジオを辞めさせられただけなのですけれど。しかし1985年にいきなり名誉回復され、「漂白」され、ペレストロイカの成果として紹介されました。

どんなアーティストでもそうですが、わたしもこの世界での自分の価値をたいへんに過大評価し、有頂天になってそれに反応してしまったわけです。

まあ自分が悪いんですが、そんなふうに3年が過ぎたあと『フルスタリョフ、車を!』を撮り始めました。本当のところ、わたしは撮り始めたくなんてなかったのです。オファーはたくさんありました。一番大層なのは、こんなものでした。「我々はあなたにやってもらいたいのです。もし〔映画監督のニキータ・〕ミハルコフが断ったら、すぐにでもね」と。外国の人たちもやってきました。わたしは、これらが全て無駄話だとわかりましたから、こんなふうに言うようになりました。「わかりました。妻と息子を連れて行きます。交渉は○○国でやらねばなりません。」「なぜです? 我々のほうがそちらに伺いますよ」「いや、ダメです」。

そうしたら向こうがいくら必要かと訊いてきたので、わたしはソヴィエトの人間が考えつける最大の金額を提示しました。「百万ドル」と言ったのです。1989年のことでした。

わたしは、プロデューサーが気を失って断ってくるだろうと見積もって「百万ドル」と言ったのですが、彼は喜んでしまいました。さらに、まずは何某かのアメリカ人たちが来て、そのアメリカ人たちが手を引いてからは、我が国の軍需部で買ったソ連製コートを着た2人のフランス人が、わたしがかつて生活を助けていた〔映画監督のパーヴェル・〕ルンギンを介してやってきました。わたしはといえば、長いこと家で放っておいたアメリカ製ジャケットを着ていました。そんなこんながあったわけです…。

ドネツ:「エルベ河の邂逅」〔第二次世界大戦末期に連合軍とソ連軍がドイツ東部のエルベ河で出会い、初めて西部・東部両戦線がつながった歴史上の事件で、同名の映画もある〕、ということですね。

ゲルマン:そう、「エルベ河の邂逅」と相成ったわけです。手短かに言えば、そういう巡り合わせになったということです。わたしは完全にやけくそになっていました、ずっと「ほら失敗するぞ、失敗するぞ」と思っていたからです。百万ドルを提示したとき、わたしはグレートランチャーをぶっ放したようなものだと思っていましたが、「さぁどうぞ、百万ドルお前さんにあげる。遊んできなさい」と言われてしまったのです。わたしとしては、「おれの映画の対価としてエッフェル塔をよこせ」と言ったようなつもりでいたのですが。わたしは野蛮人、まったくの野蛮人だったものですから…。

そして元「大衆に愛された男」であるわたしは、自分では、自分のためだけではなくレンフィルム社のためにも十分たくさんのことをやってきたつもりでした…。〔映画監督のコンスタンチン・〕ロプシャンスキーが映画を完成させるのを助けたと言うことも出来るでしょう…。〔1990年の〕カンヌ国際映画祭では審査員の一人だったので、ロシア映画が賞を獲れるように死にものぐるいで闘いました。その結果ドメニクという名前の映画祭主催者の一人が立ち上がってこう言ったのです。「ゲルマンがいなかったら、あんたたちのロシア映画なんてクソもみそも貰えなかったわよ」と。最後の3つの単語〔「クソもみそも」〕は、彼女が正確にロシア語で述べた言葉です…。

そんなわけで、わたしは自分が人々に愛されているような気になっていたのですが、映画界はすっかり変わってしまっていたのです。すべてがまったく別のものになっていました。4年か5年のあいだ、わたしは仕事もしないで、あっちへ行ったりこっちへ行ったりして話をしてばかりいました。ペレストロイカがどんなに奇蹟的なものか、かなり真剣に話していたんですよ。わたしはなかなか話がうまいものですから、海外の大きな新聞や雑誌にわたしのことが載ったりしました。

何年かのちにわたしがレンフィルムに映画を撮りに行ったときは、非現実の世界からやって来た人物を思わせたことでしょう。まるでSFでおなじみの登場人物です。地球を離れ、その後帰ってきた宇宙飛行士は、4年経ったと思っていたけれど、実際には400年が経っていたという。こんなふうにしてわたしは100年の時を超えて映画の世界に帰ってきたのです。

いったい何が起こったのでしょう? ゴスキノは破産して、もはやなにも統率できませんでした。レンフィルムの小さなスタジオでは、同時に60本の映画が制作されていました。本当の話ですよ。つまり、監督が100人は必要だということです。しかしこのような仕事に携わることができたのは、多くてもせいぜい7、8人しかいなかったでしょう。したがって、誰でもいいからみんな動員されたのです。芸術評議会がいつもなら退けていたような人たちがみな映画を撮っていたのです。編集技師は、同時に3から4本の映画に携わっていたのです(中には理論や感性に従って切り貼りできる人も2、3人いましたが、他の連中ときたらまるでプラスチック容器を貼り合わせるような感じでした)。想像できますか? プーシキンなら同時に3篇か4篇の詩を書けたでしょうが、想像できますか、同時に3つか4つの映画を編集する人間を? 映画というものは頭の中に記憶しておかなければなりません。音響技師も同時に3つの映画に携わっていました。誰も音を採りに出かけませんでしたし、誰も音を集めて選んだりしませんでした。おかしなことです。アシスタントたち、撮影助手たち、それからカメラには近寄ることもできなかった人たちが、映画を撮っていたのです。抜け目ないカメラマンは演出家になっていました。映画を撮ったこともなかった策士たちが脇目も振らず傍を歩き回って行ったものです。なぜなら18本もの映画を手がけていたからです。そして互いに嘘を吐き、彼らはみんな仕事を押し付け合っていたのです。

レンフィルムは芸術組織から、巨大なオデッサのバザールの搬入口に変わってしまいました。映画は、恥知らずの輩どもの腐りきった芸術になってしまったのです。あなた〔ドネツ〕とこんなふうに話しましたね。あなたはこう尋ねてくれました。「わたしと一緒に仕事をしてみたくありませんか?」と。誰もシナリオのことについてなど話しませんでしたし、何についての映画を撮るのか興味を持つ人もいませんでした。「いくら金をくれるか」、みなこれだけを尋ねていたのです。ある助監督はわたしに対しすぐ「俺-おまえ」で話しかけてきました(知り合いでもなかったのに、です)。「おまえ、俺にどれだけドルをくれるんだ?」と。彼はわたしより年下だったのですが。こうした流れの中でも、才能ある人たちというのは存在していて、わたしには何とも言えませんが、彼らは気分も上々で、外国へ行き、みなシャンパン三昧でした。カメラマンのセリョージャ(セルゲイ)・ユリジツキーは、わたしが彼に「時間通りに仕事に来てもらえないか」とお願いすると、わたしの目を見てこう言いました。「アレクセイ・ゲルマンさん、そもそもわたしはボランティアであなたと働いているのですよ」と。

わたしにとって、これはショックでした。繰り返しますが、わたしは自分を違う人間のように感じて、自惚れていたのです。わたしの試みはすべてダメになり、レンフィルム代表の〔アレクサンドル・〕ゴルトワと話しても何も実を結びませんでした。彼はわたしを直視しませんでした。わたしは要求をたくさん突きつけてくる過去の時代の産物、モンスターだったのです。

同時に、古い世代の映画関係者たちのあいだで陰謀が持ち上がっていました。しかし一番おもしろいのは、わたしが彼らにではなく、彼らのほうからわたしのところに、「すべてを終わらせなければいけない、何かをしなければならない」という魂胆で近づいてきたことです。「始めたまえ、ゲルマンくん」と彼らは言いました。わたしは、始めませんでした。しかしそれに呼応するようなことが起こったのです。わたしが映画センターのエンマ・グバイドゥーリナの部屋に座っていて、そばにはわたしの古い知り合いオリガ・クーチキナが座っていたところから、騒ぎが始まりました。彼女は本当にリスクを冒して、困難な時期にわたしを助けてくれたのです。オリガは小さなレコーダーを置きましたが、わたしは注意を払いませんでした。しばらくして彼女がわたしに電話してきて、こう尋ねたのです。「『コムソモーリスカヤ・プラウダ』紙に載ったわたしの記事を読んだ?」「どの記事?」「ほら、あなたがあそこ〔グバイドゥーリナの部屋〕でぺちゃくちゃ喋っていたでしょう、それを記事にしたの」。わたしは言いました。「いったいなんだ、頭がおかしくなったのか、いまにぼくは餌食にされてしまうぞ」と。彼女は、「まぁ第一に、餌食にされなんかしないわよ。なに、あなたが言った考えを認めないとでも言うの?」と。つまり、親しい友人として、わたしをただただよくわかっているのです。おそらくこれは良くないことでしたが、他方、彼女は状況に突破口を作ってくれたのです。彼女はわたしをよく知っていたので、わたしがティーポットのように発奮するだろうということを理解していました。わたしは彼女に何も言いませんでした。わたしはこう判断したのです。「彼女のしたことは正しい。誰かがやらなければならなかったことを、やったのだ」と。わたしは古いソ連型の人間でしたから、わたしにとってのすべての災難を、そのときはゴルトワ独りのせいにしました。彼は州の委員会から来ていたのですが、わたしは州委員会の連中があまり好きではありませんでした。なぜなら彼らは基本的に感じ悪くわたしに接していたからです。ゴルトワのことは知らずに、「州委員会から来たやつが組織をめちゃくちゃにしやがった」とわたしは思っていました。しかししばらく時間が経ってみると、わたしは正しくなかったとわかりました。彼は善良な人間で、ひどいことは何もしなかったのです。今となっては、すべてのスタジオですべてが同時に失敗してしまったのだ、ということがわかります。わたしはそのときゴルトワの影響を大きく見積もりすぎていたのです。いまではわたしと彼は良好な関係です。

その後わたしに起こったのは、〔L.コメンチーニ監督の〕映画『みんな帰ろう』のような出来事でした。このイタリア映画を覚えていますか?アルベルト・ソルディが小隊の隊長の役でしたね。小隊はドイツ人たちを攻撃しながら、みな一緒に「ママ、ぼくはあなたのお家に戻ります」を歌うのです。そしてこういう素晴らしいワンシーンがあるのです。ソルディが小隊を率いて彼らはトンネルに入って行きます。みなは歌っているのですが、トンネルから出てきたのは彼一人だけなのです。みんな逃げてしまったのです。

同じようなことが、わたしにも起こりました。わたしが「ママ、ぼくはあなたのお家に戻ります」を歌いながらレニングラードに帰ると、わたしはまったくの独りぼっちだったのです。わたしの横で右往左往していたのは、ひどく仰天したような様子の〔映画監督セルゲイ・〕ミカエリャンでした。〔同じくドミートリー・〕ドリーニンはわたしへの誹謗中傷に反対する署名を集めてくれました。家にセリョージャ〔=映画監督・プロデューサーのセルゲイ・〕セリヤーノフが電話をかけてきて言いました。「アレクセイ・ゲルマンさん、わたしはどうしたらいいのでしょう? わたしはあなたも好きだし、ゴルトワも好きなのです」と。わたしは彼に、「セリョージャ、自分の好きな人たちにはすぐにでも亡命するよう警告しておくといいよ」と言ったのです。

そして奴らは、わたしの百万ドルのために、わたしをあらん限りひどい状況に置くようになったのです。

わたしは自分が大きな演出の仕事に着手した人間だと感じていたのですが、どの〔演出に必要な〕革コートも予算の見積もりから外されてしまいました。

とどのつまり、恐ろしい騒ぎが巻き起こったというわけです。新聞には一連の風刺コラムさえ出現しました。例えばあるコラムのタイトルは「ゲルマンのいかさまトランプ」というもので、そこにはわたしがペテン師だと書かれていました。たしかにわたしはいつだって嫌なことを書かれてきた類いの人間なのでこういうことには慣れていましたが、それでもやはり屈辱的で不当な物言いでした。

ドネツ:あなたをペテン師だなんて、どういうつもりだったんだろう? たしかに「頑固者」ではあるけれどもペテン師とは…。

ゲルマン:たしかこういったゴミ屑コラムの著者の中の一人だったと思うけど、わたしに説明してくれたことによれば、「あなたを攻撃したのではなく、あなたからゴルトワを救ったのですよ」だそうだよ。救済者なのだ、と。

いや、あいつらはわたしがペテン師だとは言わなかったな、ただ「気狂い」と言ったんだ。「一体あいつは何様なんだ?」とか「そもそもどんな映画を撮っていたんだ?」とか「自分がナポレオンだと自惚れているんじゃないか」などとね。

たぶん基本的には正しいのでしょう。「我々はゴルトワを救ってあげた」。いまや彼らは検察にゴルトワを告訴ですよ、その救済者どもがね。

でも結局のところ、こうしたことすべてがわたしを助けることになりました。妻スヴェトカがこうした記事のコピーをとって、あちこちの新聞に送りつけたのです。それに対し『イズヴェスチヤ』、『モスクワ・ニュース』、『独立新聞』、『コムソモーリスカヤ・プラウダ』各紙が応えてくれました。そしてゴルトワ自身がすばやくこの激戦を中止したのです。勝者のいない試合だ、とわかったからです。

わたしにとっては、まるで〔アレクサンドル・〕ガリチの歌のような話になりました。とある審判が試合で判定をする話です。わたしたちが好調に試合を始めれば、彼は素晴らしい審判となる。しかしその後わたしたちが負けだすと、その審判の判定はどんどんひどくなっていきます。最終的に審判がナチスドイツの占領者に協力したことのあるやつだ、という最新の報せが入る。

そうだ、監督は貪欲でなければならないと話したことがあったね。わたしたちの「実験スタジオ」〔「処女作・実験映画(ПиЭФ)スタジオ」のこと〕で映画『ほほえみ(Улыбка)』を撮ったセルゲイ・ポポフがシナリオのためにまとまったお金を無心しに来たとき、〔俳優・脚本家のユーリ・〕クレピコフは一生で一度だって、この額の3分の1でさえも受け取りませんでしたが、わたしは当然すぐに断り、こう言ったのです。「若い監督は飢えていなければならないんだよ。きみが有名になって自分の処女作をぼくらの実験スタジオで撮ることもないんだったら、その時は何百万でも何十億でももらえばいい、ぼくも幸せに感じるだろう。もし、国のお金で採算が取れない映画を撮って、単に人前に出たいだけならば、きみはぼくらのところで働くべきじゃない」と。

中傷記事が書かれたとき、それでも彼らが正しい面はあったのです。わたしは原則としてどんな監督、どんな芸術家もしてはならないようなある間違いを一つ犯しました。組織の長になってしまったのです。わたしは若い監督のためのスタジオの長を務めたのです。自分の足で懇願して回り、頭を下げて金をもらってきて、卑屈になっていきました。自分ではよくやっていると思っていましたが、いまでは〔ゴスキノ副委員長も務めた政治家のボリス・〕パヴレノクの頭にも同じ考えが去来したのではないかと思っています。〔映画監督の〕キラ・ムラートワがわたしにそう指摘してくれたのです。「あなたは若い人にとってのパヴレノクになってしまったのね。だから彼らはあなたを裏切り、嫌いはじめたのよ。彼らは映画を作らなきゃいけないのに、映画はあなたを通してじゃないと作れない」と、彼女は言いました。

でも、どうしてわたしを通してだったのか?当時は誰もが映画を撮っていました。スナイパーが銀行家を射殺し金の入ったカバンを奪ったとしても、その翌日にはわたしよりはるかにいい条件で〔撮影を〕始めることができたでしょう。レンフィルム代表のアレクサンドル・ゴルトワは、映画界のこうした傾向を体現する人物でした。巨大なハムの一切れを手にして、撮影カメラを持った有象無象を先導したのです。一方の手にはモモ肉を、もう片方の手にはおのれの燃えさかる心臓を手にして、すべての人の幸福を願いつつ、この大軍全体をロシアの野へと放ったのです。

この映画界の大軍は、故グリゴリー・コージンツェフ、故イリヤ・アヴェルバフ、故ディナラ・アサーノワによって植えられた折れやすい若木を踏みにじり、小便をひっかけるためにしかその若木を用いず、何の意味も持たない映画を作りつつレンフィルムを駆け去っていったのでした。あとには腐敗だけが残りました…。わたしが「こんなことはすべてを爆破してしまうよ、クソの詰まった巨大な樽みたいに」と言ったとき、わたしには先見の明があったのです。いまにもやって来る大地の変動を純粋に直感で察知していました。

レンフィルムやモスフィルム、ゴーリキー・スタジオの過ちは、芸術評議会を廃止したことにありました。どんなに腐りきったアメリカのスタジオでも、芸術評議会は存在するのです。それなのにわたしたちのところでは、廃止されてしまいました。レンフィルムの芸術評議会はゴスキノよりも恐れられていました。なぜならグリゴリー・ミハイロヴィチ・コージンツェフ氏がやって来ると、ひどく罵倒されることもあって、そうするとたちまち地に墜ちたように感じたからです。

レンフィルム(2013年9月撮影)

それからゾーシチェンコの小説に書いてあるようなことが起こりました。「ある女医の夫が死んだ。わたしが思うに大したことではないが、そう簡単なことでもなかった」。わかってくれますか? 芸術評議会が廃止され、ゴミ屑が発生した結果、映画スタジオの創造的なシステムが死んでしまったのです。まぁわたしが思うに大したことではないですが、そう簡単なことでもなかった。

それで今度はかなりおかしなことが起こったのです。この駆けてゆく大軍が、突然ばらばらに方向を変えたのです。ゴルトワの弱まりつつある方の手にはまだ燃えさかる心臓が掲げられていましたが、彼のもう一方の手の中から、残念なことに、モモ肉はなくなってしまったのです。こちらをつまみ、あちらをむしり、その後まだ骨だけは残っていましたが、いまではハムの面影もありません。それからいったい何が起こったでしょう? 突如としてこうしたこそ泥の集団は、反対の方向へ踵を返したのです。まぁ全員ではなく一部の人たちでしたが。そしてわたしのところに電話が来ました。「アレクセイ・ゲルマンさん、あなたが正しかったのです」。わたしは言ってやりました。「君たち、わたしにはもう何もできないよ。第一に、わたしはゴルトワと和解をした。第二に、わたしは彼について間違って考えていた。なぜなら罪があるのは彼ではなくて、君らの方なんだからね。君たちはレンフィルムが没落し、崩壊し、撮影用クレーンは消えてなくなり、自動車は売却され、家具セットもなくなっていくのを見つめる狼の群れだ。君たちはなんだ、こういうことに全然気づかなかったとでも言うのか? 何をすっとぼけてるんだ。わたしは自分の映画製作をスタートして最初の40分のうちにこういうことを見てとったよ」と。

そのときゴルトワが彼らの面倒を見てやっていたのです。なぜならば、「パラレル映画派」が主流となり、主流の映画とは「パラレル映画派」の映画のことであるだなんて、一体どんな世界であり得ます? いまいったい誰がこの国の映画界で主導権を握っているのでしょうか? 「パラレル映画派」です。「パラレル映画派」の映画です。彼らが中心なのです。でもその中心の映画については、誰もそれがどういう映画なのかを知りません。そして誰もわたしたちを救いはしないでしょう。いますぐアメリカ映画に対して400%の税金を導入し、アメリカ映画のチケットをジグリ〔社の車〕と同じ値段にすることは可能でしょう。どうぞご随意に。こうしても、みながロシア出身のチュチキン監督の映画に殺到するなんてことにはまったくなりません。

映画界には無関心な人々が膨大な数存在しています。まるで「モスクワ国際関係大学へ行こう」との党の呼びかけのように。劇場の俳優にしてみればこんなことはほとんどあり得ないことです。演劇界にはスコモローヒ芝居〔スコモローヒは、ロシアの伝統的旅芸人〕の伝統があって、そこでは俳優たちは演じないわけにはいかず、昔は自分の舌を抜かれてもなお演技をしたのです。舞台俳優たちのなかにも同じようなろくでなしはいるのですが、戦略家もまたいるのです。だが、演劇では芸術に罹っているのですが、一方で映画人たち、特に新しい世代は芸術に罹っているのではない。金欠病なのです。みないつの間にか静かに消えていってしまったのです。〔映画監督〕ユーリ・マーミンはみなを団結させようとし、レンフィルムの周りになにやら棺桶を持ってきました。それが誰かにとって面白いとでも言うように。

率直に言いましょう。明日にでもロシア映画は完全に消え失せ、幕を降ろすでしょう。想像してみてください。あとに残った〔エリダル・〕リャザノフやら〔ゲオルギー・〕ダネーリヤやらは動物園に連れて行かれ、ミハルコフは外国に、ソロヴィヨフはサーカスに働きに出かけました…。だって、映画は終わってしまったんです。誰かこれに気づく人はいるでしょうか? いや、これに気づく者など誰一人いないのです! 「映画」という概念はまったく何も存在しないのです。〔映画評論家・政治家のアルメン・〕メドヴェージェフのもとでは芸術評議会があって、ちゃんとした機能を果たしており、才能のない人々と才能のある人々を見分けようとしていました。これは結構なことです。でも特に望ましいのは、資金の豊富な映画産業の場合です。巨篇映画を作るモンスターたちのあいだにある才能を支え、才能あるひとたちが踏みつぶされないように彼らを他から離してやらなければならないのです。

しかし映画産業が根本的にまったくなくなってしまうとしたら…。肝心なことは、リューダ〔=ドネツ〕、お願いだからこんなふうには書かないでくれよ。わたしが唯一才気のある人物で、何もかも分かっていて、学問をすべて究めた上でみなを非難しているのだと受け止められないように。わたしがやっているのはただ「芸術評議会がなかったらわたしたちは死んでしまう」と喚き立てているだけなんだから。

ところで、レンフィルム・カフェのような場所も以前はあったのですよ。ですが近年ではただの酔っぱらいのための場所に変わってしまい、いまでは完全に閉店しています。それはともかく、レンフィルム・カフェは、極めて芸術評議会的な場所でした。カフェが判決を下したのです。もし最高の地位をもらえたなら、レンフィルム・カフェでは軽蔑の眼差しをもって迎えられる。わたしが辛かったころ、スタジオから追い出されていたわたしがカフェに行くと、いつも列に並ばないでもコーヒーをもらえたものです。

「コンサート映画」〔концертный кинематограф〕というものがあります。例えばソクーロフとか。ソクーロフを好きな人もいれば、嫌いな人もいます。彼は大変才能のある人物で、この「コンサート映画」という新しい潮流のパイオニアです。この種の映画には、それをこよなく愛する人がいますし、部分的にはわたしもこうした映画に関わっています。あるどこかの映画館に、こうした流派を好む人たちが集まってくるでしょう。ソクーロフには、何か言いたいことがあるのです。彼は面目を失ってはいません。彼が入党しただとか党から抜けただとか言って彼を非難することもできるでしょう。しかしいったい誰が非難することができるのです? 国全体が共産党だったのですよ。わたしたちのレンフィルムで、好運な人は一人だけだったのです。みなが自分の党員証を燃やしたとき、彼は酔っぱらってパスポートを燃やしてしまい、カフェで押し殺した声ですすり泣いていました。二進も三進もいかなくなってしまったからです。いまでは彼は陽気に歩き回っていますが。

サハロフやソルジェニーツィン、シャラーモフといった、追放されたり広場に出て行ったような受難者を挙げるなら、その数はほんのわずかです。いつだったか、大変才能のある人物であるフェリクス・ミロネルが物思いに沈んだ様子でこうわたしに言いました(「プラハの春」のあとのことでした)。「ねぇ、何もされないと分かっていたら、ぼくだって彼らと一緒に出て行っていたよ」と。でも何人か殴られた監督がいたんですよ。わたしもその一人です。公式の監督という人たちも、おべっか使いのようなのもいましたが。

そして、いまでは才能豊かな人たちがいます。ソクーロフがいます。〔ワレンチン・〕チョールヌィフがいます。彼もまた才能豊かな人です。たしかに、別のレベルの話ですが。大変優れた才能を持った〔イーゴリ・〕アリンピエフ、〔オレグ・〕コワロフもいて、才能に溢れ挑戦的な人である〔故アレクセイ・〕バラバーノフもいます。セリヤーノフは才能のある「パラレル映画派」です。処女作は素晴らしかったが、第2作は良くなかった。第3作は最初は優れていましたが、その後は監督が射殺されたような印象を受けるほどで、レオニード・メナーケルが完成させました。ミーシャ(ミハイル)・コノヴァリチュクという優れた脚本家もいます。

いま挙げたのはすべて才能のある映画です。が、「パラレル映画派」の映画です。ソクーロフ作品と同様の「コンサート映画」で、ただ6音階くらい音が低いだけです。彼らは才能豊かな人々ですが、でも…。世界中の実験映画製作者は貧しく、省かれ者で、履き古してゆがんだ靴を履いて歩き、自分の妻に売春させるものです。お金を集め、自分の映画を撮るために。ロシアでもそういう人たちこそがレンフィルムなのです。

才能のある人々は確かに存在します。これは確かです。一番才能があるのは〔セルゲイ・〕オフチャロフですが、やはり狭いエリート層のための監督です。お客を呼べる映画を撮ることができる人も2、3人います。〔ウラジーミル・〕ボルトコやマーミン、〔アレクサンドル・〕ロゴシュキンです。

レンフィルムはかつてはどうにかこうにか機能してはいましたが、〔レンフィルムという〕牧場はことごとく破壊され、森は燃え尽き、この焼け野原でクソの塊のようなものを垂れ流しながら放たれてのさばっているのは、野生化した、もじゃもじゃの体毛でおおわれたおどおどした映画屋どもだけなのです。でおこういった〔野蛮な〕モンゴル人どもはさっさとどこかへ行ってしまいました。撮影していた60人もの監督たちはどこに散っていったのでしょう? いったいどこへ? モンゴルまで逃げ帰ってしまったのでしょうか?

レンフィルムは死んでしまいました。このことについていま何をすべきかは、わかりません。仮にА.メドヴェージェフがエリツィンから100の補助金を得たとして、そのうち30をレンフィルムに与えるとしましょう。またレンフィルムは30もの映画を世に出すでしょう。誰も見ないような映画が撮られるのです。ロカルノ映画祭の〔ディレクターであるマルコ・〕ミュラー以外は見ないような映画を。

わたしは若い人のためのスタジオを率いていました。そこではオフチャロフの『バラバニアーダ(Барабаниада)』や、わたしたちがよく援助した〔ヴィターリー・〕カネフスキーの『動くな、死ね、甦れ!』をはじめとして多くのスキャンダラスな映画が作られていました。〔リディヤ・〕ボブロワの『あぁなんてずるい奴ら!(Ой, вы, гуси!)』を挙げておきましょう。たしかにこの作品には映像の才覚なんてありませんでしたが、しかし誠実さだけはあり、この誠実さが効果を発揮したのです。ポグロム〔ユダヤ人大虐殺〕についての〔ドミートリー・〕アストラハンの処女作が撮られていたとき、わたしたちは彼が主人公をユダヤ人で撮ることを許しませんでした。というのも、ユダヤ人というものはすべてをひどくセンチメンタルなものにしてしまうからです。わたしの脚本〔『フルスタリョフ、車を!』のこと〕でもユダヤ人が必要だったので、詩人の〔ドミートリー・〕プリゴフに役を割り当てました。プリゴフはドイツ系ロシア人なので、距離を置いて場面を演じることができました。これがユダヤ人になってしまうと、反ユダヤ主義のほうに話が行くや否や、両目に涙が涌いてしまうことになるのです。まるでこの世には、他に不幸な民族が存在しないとでもいうように。こういうことを避けて通るのは不可能です。しかしながら反ユダヤ主義は、おわかりでしょうが、良くないものです。ロシア人は反ユダヤ主義をもって気晴らしをしてきたわけですが、いまでは自分たち自身が、世界のユダヤ人だと明らかになったわけです。これは現実に起こっていることなんですよ。

アリンピエフや〔エフゲーニー・〕ユーフィト、〔イリーナ・〕エフチェーエワは、わたしたちのところで〔キャリアを〕始めました。彼らの作品はすべて、様々な映画祭で賞を獲っています。

ドネツ:アリョーシャ〔=アレクセイ(・ゲルマン)〕、でもあなたはまさにその「パラレル映画派」の長になったわけでしょう。

ゲルマン:そうだね。でもなんだかおかしなことじゃないか。わたしはそういう人たちを一度だって好きになったことはないのに。たしかに、例えばポポフの『ほほえみ』を「パラレル映画派」の映画だとは思わないけど。わたしはかつてポポフに、「そこのとこにエピソードを作れよ」と説得したことがあります。ある狂人が映画『カッコーの巣の上で』のテクストが載った雑誌をめくるシーンについてです。つまり、こんなことが言えたわけです。「たしかにそういう映画〔『カッコーの巣の上で』〕があるのはわかってるけど、われわれが見せるのはそのロシア版なんだ」。当然ポポフは、パヴレノクを軽蔑したように、わたしのことも物ともしませんでしたし、映画がなんの反響も呼ばず、ソチ映画祭でグランプリを獲ったのみであり、これだけで終わってしまったのですから、〔耳を貸す〕必要もなかったのです。でもわたしはあの映画が好きです。もしポポフがわたしのアドヴァイスを聞き入れてくれたら、『ほほえみ』は西欧でも上映の機会を得ることができたでしょうに。なぜなら西欧人たちはこういう原理で動いているからです。「あ、『M★A★S★H★ マッシュ』〔R.アルトマン監督の米映画〕が成功したか、じゃあもっと『マッシュ』を作ろう」。

ゲルマンの遺作『神様はつらい』ロシア国内公開時のポスター

〔身近にいる〕マーニャおばさんやワーシャおじさん、イージャおじさんが興味を持つような映画を作らないうちは、わたしたちの映画、などというものは存在しないのです。わたし自身が客を呼べるような映画を撮っていないじゃないか、と批判されたら、わたしはこう言います。「わたしは間違っていた。能力不足でエリート主義の映画を作ってしまった。狭い客層に向けて映画を作ろうとしたことなどないのだが」と。わたしたちは、アメリカ人でも中国人でも誰でも非難することができます。でも映画というものは、誰かにとっておもしろくなければならないのです。国民的映画を撮り始めるようなひとが現れない限りは、何も起こりません。

わたしは、たしかな才能のある人たちを目の当たりにしています。もっとお金があったらいいなと思います。彼らが映画を撮れるようにしてやらねばなりません。一方でディナーラ・アサーノワを思い出します。彼らの中にこんな人たちがいるでしょうか? アヴェルバフを思い出します。彼はロシアの若手のすぐそばにいる、まさにフェリーニでした!なぜなら彼には哲学があり、俗物根性とはいったい何か、どうやったらこのことを洗練されたやり方で表現することができるか、ということを考えていたからです。『ファリャチェフ・ファンタジー(Фантазии Фарятьева)』では、〔冒頭のシーンで少年が〕ピアノを弾き始めるのですが、薬(ゼリョンカ)で緑になっているそのピアノを弾く手ひとつをとっても…〔素晴らしい〕。せめてワンショットでもこういうシーンを作ってほしいものです!それが「若い」ということです。そういう年齢なんですよ。アヴェルバフは五十歳で亡くなりました。ディナーラ〔・アサーノワ〕は四十余歳で。いまや〔若手たちは〕戦車のように突き進んでいるわけですが、それでいて何も出来やしないのです。おそらくいつだってこんな奇っ怪な太っちょさんが現れて、こんなふうに言うのです。「さぁわれわれの時代だな!現代に生きる君たちよ、さぁさぁ…」と。でもわたしには今の世代は悪魔のところに飛んでいっちまったとしか思えません。

わたしが座って夕飯にするときに限って、悲劇的なことに、なぜだかタンポンのCMがテレビで流れるのです。わたしがフォークを突き刺すや否や女性が現れて、どんなにタンポンが使いやすいかをしゃべるのです。「すると…サッパリ」。そうしたらわたしはこう言わなきゃなりません。「すると…ガッカリ」と。

今の世代は、わたしにとっては映画界からこぼれ落ちてしまったも同然です。自分自身のことばで語る人は大勢います。が、基本的にそれは映画的な方法で、ではないのです。

わたしはかつて芝居をやるためにスモレンスクへ行きました。そこには巨大な劇場がありましたが、観客は全然来なかったのです。悪夢のように、芝居は完全に空っぽのホールで行われていました。こんにちの映画界は、まさにこのような悪夢的な状態なのです。わたしはロゴシュキンの『ナショナル・ハンティングの特徴(Особенность национальной охоты)』を映画館に見に行きました。巨大な上映ホールでしたが、12人しか座っていないのです。コメディ映画だったのですが、観客が見に来るためにはコメディでなければならなかった。しかしわたしたちはいつしか、自分たちの映画から観客を切り離してしまったのです。まるでチェーホフの、ネコがネズミを捕れなくなった話のように。その話は、いかにしてネコがネズミを捕ることを覚え始めるか、といった内容です。ネズミが出て来ると、ネズミはみな周りをぐるぐる駆け回り、ネコは怯えてしまい逃げ出すのです。そうするとネコは罰せられます。こんなふうなことが何回かあると、ネコはネズミの姿を見ただけで自分が罰せられるということを知ってしまうのです。そして話はこんなふうにして終わります。巨大な雄ネコが雌ネコとのデートに向かうのですが、ネズミを見るや否や一目散に逃げてしまうのです。

わたしたちが何度となく、あのいまは無くなってしまった60本の映画を上映するうちに、ロシアの人々にはわかってしまったのです。ロシア映画に足を運ぶ価値など無いということが。例えば、ロシアの探偵ものはだいたいアメリカのものと同じくらいひどいものだと言えるでしょう。俳優の演技は同じくらい下手だし、自動車は使い回せるように手加減してぶつかるようになっています。でもきっかり20分経つと、わたしたちの〔ロシアの〕観客は互いに向かって〔スクリーンの方を見向きもせず〕、もったいぶってこう言うのです。「じゃあ今度はどうしておれたちがこんな生活にまで行き着いてしまったかを話そうぜ」と。

サンクトペテルブルグ市内の映画館ロージナ

アメリカの映画界では、監督たちは映画に対して、世界中に蔓延している手に負えないほど低俗な映画に対してでさえビジネスののように、あるいは屋台での取引のように、向かい合います。こうしたことを、才能のある人たちもやっているのです。ロシアでは、才能のある人は絶対に探偵ものは撮らないでしょう。こうした映画を撮るのは才能に恵まれない人だけです。ロシアの探偵もの映画が凡庸だとなると、アメリカ映画に足を運ぶ方がよっぽどいいということになるでしょう。

わたしはうんざりしてしまいました。仕事をするときは、誰かを好きになったりならなかったりする必要があるのですが、いまでは誰のことも好きではないのです。わたしは3人、研修生を選抜してきました。少なくとも彼らにとっては面白いでしょう。いまのところは、ですが。わたしは自分のところの研修生が好きで、どうにかある種の研修グループも立ち上がりましたが、いままでとまったく違います。かつてのようなものは何一つありません。

地球上で最良の映画の一つ『友と年月(Друзья и годы)』を撮ったヴィクトル・ソコロフのことですが、かつて彼の映画の中で、ソコロフが捨ててしまったシーンがありました。ある人が泣き出すと、突然彼の前に車が現れるのですが、主人公たちはみんな若いころそれに乗って写真に収まったのです。そして彼らみながその車で行ってしまうのです…彼らの青春も全部。わたしの眼前で、ヴィーチャ(ヴィクトル)・アリストフがその車に乗って行くのが見えます。ワレルカ(ワレーリー)・フェドソフもワヂーク(ワヂーム)・ガウズネルもジェーニャ(エフゲーニー)・グコフもユーラ(ユーリ)・プガチも行くのです。プガチは幸いにも存命ですが、どこか海の向こうにいます。彼らのもとにいた当時、わたしはカール大帝のようでした。彼らが腕に抱えてくれていた、傷ついた大帝でしたが。

それは、わたしと一緒に映画を創り上げようとしてくれた人たちでした。第一には、もちろん妻のスヴェトカがいます。わたしは彼女がタイプライターの前に座るその瞬間から、彼女を嫌いになりはじめました。わたしは彼女がどんなふうに背中を使ってわたしと口論するのか知っています。背中で、ですよ。彼女はまだ一言だってしゃべりません。わたしたちはお互いに補いあっているのです。こういう意味で、わたしはただ研修生とスヴェトカだけと残されたのです。わたしは疲れきって涙もろくなった人たちと仕事をすることに慣れていませんが、いまではわたしのほうがステッキを持って走り回って叫ぶ側なのです。「汚らわしい奴らめ、追い出してやる、駆逐してやる、サインしろ、この野郎、退職願いにな…」と。ね、ほんとにいまじゃあ仕事はこんなふうなんですよ。でも本当のことを言えば、自分の悪行の程度は誇張されています。わたしは一人だって辞めさせてはいませんよ。でも汚い罵り言葉が飛び交っていて、ある人を現場で殴りつけてしまいました…。そんなふうに働くのはおもしろくありません…。

わたしは誠実に働いてきました。ですが、今となっては苦役に向かうかのように仕事に向かいます。いまの映画界というものに、わたしはうんざりしてしまったのです。

(了)

Pingback: ロシア現代美術まとめ – 工藤順:ロシア語翻訳