写真家イーゴリ・サマリョートへのインタビュー(聞き手:コースチャ)

コースチャ:君の作品を見たのはロトチェンコ・スクールの卒業生展だった。僕には君の本での複雑な撮影の仕方がとても気に入った。つまりそれは夜の明かりあるいは建物のなかでの明かりのことだ。こうした条件から明かりの面白い組み合わせが生まれている。この美学は鑑賞者としての僕を圧倒した。もし写真がモノクロだったら、恐らく色と一緒に表現力もなくなっていたことが僕にはわかる。僕はとくに君の本のなかでうす暗い頁の部分が好きなんだ。一見したところまるでなにもないように少し感じられるけど、じっと見ていると、風変わりな模様が見分けられるようになってくる…。こうした頁は神秘的な物語のような、もう一つの世界を保っている。しかも、君の仕事にはルポルタージュ的な写真があるから、それが僕にとって現実となにか未成熟な世界との間でバランスをとっているんだ…。なぜ君は写真を撮り始めたんだろう、そしてそれはいつから?

イーゴリ:写真をはじめたのは16歳の時からだ。でも当時は創作活動のなかで中心ではなかった。定期的に写真は撮っていたけど、それでどうこうしようとは考えていなかった。ここ3年間ではじめて僕は完全に写真だけに集中し、意識的に自分の撮るものや撮り方を決めだした。

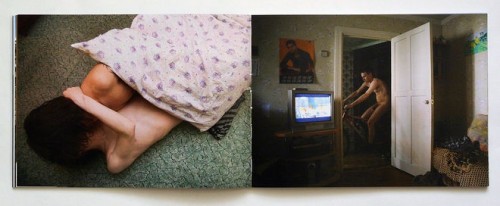

コースチャ:『be happy』〔最新の写真集〕はどうやって作ったの?

イーゴリ:この作品の撮影は3年かかった。撮影はしばしば危険なものだったり、偶発的なものだったりしたけど、僕の被写体がなにをするか予測できず、常に用心してなきゃならなかった。これはすごく魅力的だったよ。撮影のときに、僕は平行して、どうやって撮るべきか、どんな絵を作るべきかを決めていた。常に僕を興奮させたのは、被写体との相互作用だったり、僕が彼らにとって誰なのか、ということだったり、彼らが僕にとって誰なのか、ということだった。ワナにかかる「生け贄」をじっと期待している狩人のように自分を感じることは気が進まなかった。こういう表現があるだろう、「被写体は写真家を自分の人生に入り込ませる」。僕の場合は逆だった、「写真家は被写体を自分の人生に入り込ませる」。これは僕の手法で、すごくエネルギーを消耗するけど、自分には合っていた。このとき僕は正直でいられるんだ。被写体に入り込み、作者の立ち位置をより良く描き出すために、僕自身が最後の一枚で水たまりに寝転んで、空を見ているんだ。

コースチャ:「写真家は被写体を自分の人生に入り込ませる」−−このことについてもう少し詳しく話してくれないかな。僕は、君が自分の生まれた街で撮影したって聞いたんだけど、彼らは子どもの時からの知り合いなの?

イーゴリ:ルポルタージュの写真には原則があって、それは距離なんだ。つまり状況に差し迫るということだ。常に隣り合っている、でも出来事のなかにはいない。僕はある一定期間写真を撮るから、親しくならざるを得ない。すると、観察者の立場を崩してしまう。彼らは僕の仲間たちじゃないし、だから完全に街の物語ということでもない。

コースチャ:僕は君の卒業制作がスクールの教授陣から強く批判されたって聞いた。でも同時にウィーンでの写真集のフェスティバルで、マーチン・パー(Martin Parr)が君の本をいくつか買って、さらに良かったのは、その本は間もなくドイツの出版社Peperoni Booksから出版されるんだってね。このことは僕に、君の作品がむしろヨーロッパの人たちにとって面白い、あるいはロシア国内というよりは外国人たちにとって面白いものなのかもと思わせた。これは適した例ではないかもしれないけど、僕はボリス・ミハイロフの西洋での評判を思い出した。今になって、間もなくサンクト・ペテルブルグのエルミタージュで彼の展示がある。君の本に関してロシアと国外でどのような反応があったか話してくれないか。

イーゴリ:作品自体は学校でも素晴らしい評価を受けたんだけど(叱られたのは別の作品『fuck-sex-love』だ)、ロシアでは写真集の文化が非常に低いから(多くの場合、写真集というのはロシアでは展示に合わせたカタログを連想させる)、写真集の刊行に携わっている専門の出版社が存在しない。だから僕の本『be happy!』への実際の関心も低い。とくに誰にも批評を書かないから! でも、ヨーロッパではこの動きは非常に成長している。フェスティバルもあれば、出版社もあり、コレクターもいる。その環境というものがあるんだ。だから『be happy!』はそこで面白いと思われ需要があった。

僕が嬉しかったのは、自分の最初の本をマーチン・パーが評価してくれたことだ。それは僕の自信になり、いまは新しい本『fuck-sex-love』の作業をしている。

コースチャ:君は正しいと思うんだけど、僕が考えていたのはもう少し別のことだ。君は社会基盤(インフラ)について語っているけど、僕は心理(メンタリティ)が原因だと思うんだ。君はウィーンのフェスティバルに行き、本を展示し、そしてロシアでも展示している。さらに今年の「若き写真」展で賞をとり、ナージャ・シェレメトヴァ〔ペテルブルグの写真ギャラリー、フォトデパルタメントのキュレーター。チェマダンの第二号には彼女のインタビューがある〕はモスクワと(間違いでなければ)またどこか別の場所で展示を主催した。もし観賞者ということで何かしらの主体を想定するとしたら、君の本に対する印象は、ロシアとウィーンとではどれくらい違っただろう? これが僕が知りたかったことなんだ。

イーゴリ:西洋の人々にとって、これはむしろ過去の状態なんだ。だからこの本をより肯定的に捉えている。ロシアの観賞者にとっては、これは現実で、だからより感情的に反応する。というのもこの作品は彼らを傷つけ、どこに彼らが住んでいるかを思い出させるのだから。彼らはみなこのシリーズが襲いかかってくると思っているんだ。

コースチャ:もし秘密でなければ、なぜ『fuck-sex-love』は叱られたんだい?(場面が『be happy!』よりも露骨だったから?)

イーゴリ:『fuck-sex-love』、これはセックスの実験の限界、BDSMカルチャーにおける陵辱の実践の探求、人間の性質のそのような側面に対する作者自身の興味と嫌悪についてのストーリーなんだ。だからシリーズのなかでは芸術と芸術でないものを切り取り、その境界線上にとどまる写真が何枚かある。僕にとってこれは難しい作品の一つで、もう2年も続けていて、ここでは作者としての立場を定めるのが難しい。

コースチャ:これは間違った質問かもしれないけど、『be happy』と『fuck-sex-love』には繋がりがあるような気がする。これは根拠のない推測だけど、おそらく最初に一つの共通の素材があり(もちろん条件付きで言えばの話だけど)、君はそこから二つの方向性を作り出したんじゃないかな。あるいは二つは独立していて、お互いに関係がないのかな?

こうした質問をするのは、僕にとって君の写真へのアプローチがどのように発展したかと、写真家としての君の成長を可能にした出来事に興味があるからなんだ。

イーゴリ:『fuck-sex-love』も同じ大きな物語の二つ目だったとはいえ、撮影におけるアプローチはやっぱりしっかり考えていたわけではなかった。全ては、自分が何についてどのように語りたいのか理解するにつれて進んだ。でもこれは長いこと具体的な形にはならなかった。そのためには時間が必要だったんだ。僕は、自分の感情に従って非合理的に仕事をすることに慣れたのだけれど、そのことは不可避にプロセスを長引かせることになる。でもここには利点もある。結果を予測することはできないし、転換はいつも発見だ。僕らは終局(フィナーレ)を知らない。概して計画的な写真作品では、作者は撮影に着手しながら、魔法(マジック)のための余白を残すこともなく、意図した計画を求め続け、それに従う。僕はアヴァンチュールをはじめながら、それがどのように終わるかということを想像せず、不意に起こる転換を待っている。僕にとって、自分が撮っているものはずっと謎のままなんだ。

コースチャ:僕はなぜだか君のアプローチは「計画的な写真」だと思っていた…。そうだね、不意に起こる転換は、作者にとってと同じように、鑑賞者にとってもそうだ。僕はいつもシステマチックでないものはよくない、と考えてしまうんだけど。でもこれはいうなればより美学的なものだったんだ…。遊びのためのはより広い空間が必要なんだ…。この点で、ロトチェンコ・スクールは君の助けになった?

イーゴリ:君はきっと計画的な写真に関して、なんらかの一つのテーマの蓄積ということを言っているんだろう(例えば、正面からニュートラルに撮影された、いろいろな街のベンチ)。たぶん君はコンセプチュアルな写真を念頭に置いている。計画ということで、テーマの研究は前提とされるし、素材の規模もあらかじめ決められるのだけれど、それを視覚的に決定するのは様々だ(必ずしも「冷たい」写真のみではない)。僕は計画的な写真は感情的にもなりうると確信している。計画的な写真にさらに特有なのは演出で、これは物語を紡ぐためにはどのようなカットが必要か、作者がはっきりと知っている場合だ。これはしばしば先の読める絵を生み出す。なぜならそれは状況から生まれるのではなく、なんらかの彼の頭の中にある計画から生まれるのだから。僕のほうはというと、各カットひとつひとつを見つけよう、察知しようと試みていた。結局多くの状況に僕は演出を施すことはできなかった。

面白いのはこのドキュメント的物語の幕切れがパフォーマティヴなものだということだ。僕が水たまりに寝転んだことで、そのことが作家的な立場を明瞭にしているというパフォーマンスだ。この発見を僕は別の物語でも繰り返している。

学校は自分の作品を最後までやり通すことを助けてくれた。というのも、なにより僕は作業のプロセスに興味を持っているんだ。学校に入る前は、僕は完成されたものや言葉によって明確にすること、その形式に関してしっかり考えたりしなかったんだ。

http://peperoni-books.de/be_happy0.html