編集部:安井さんはカザンの大学で勉強され、写真プロジェクトThe Riverを制作されたわけですけれど、ロシアの地方都市カザンを選んだのはなぜですか。

ロシアには子供のころからずっと興味がありました。地理が好きで、どこに何があるのか地図帳を眺めるのが好きだったんです。父がとてもよいアトラスを買ってくれて、地形まではっきりわかるものだったんです。それでロシアってずいぶんたくさんいろんなものがあるんだなと思っていました。

もともと東京にある写真専門学校の報道科で勉強していました。専門学校時代には先生から報道写真以外の写真もものすごくたくさん見せられたんです。この時はロシアの写真を見て、とてもフォトジェニックな場所なんだなという印象を持っていました。でも、見れば見るほどロシアの写真ってすごく似てるんですよ。あんなに広くていろいろな所があるはずなのに全部同じように見える。

そんなことを思っているときに、父のもとにロシア人の研究者が来たんです。その研究者がロシアでのフィールドワークに父を誘ってくれて、僕もついていったんです。2005年、モスクワと白海に行きました。その時は写真で見ていたロシアの風景がすぐ目の前にあったことにとても感動しました。でもプーチンが大統領になってからはすごい勢いで変わっていて、僕の思っていたロシアと、あれ、全然違うなあみたいなところがあったんですよ。その印象が決定的になったのはロシア人と付き合った時でした。ニュースで入ってくるロシアのイメージは、暗くてみんなお酒飲んでて危ないっていう感じだったのに、人は思いやりがあるし、学生さんたちも日本のことに興味津々だし。それがすごく印象に残っていました。

その頃僕はまだナイーブなところがあって、報道写真というと暗部を暴くとか、どんなに大変なことが起こっているか伝えるとか、そういうふうに思っていたけれど、でもなんかひっかかってたんですよ。ロシア人ってすごく明るくて楽しいから、写真に撮れば報道写真よりももっと面白いことできるんじゃないかなって。

卒業して写真スタジオに就職しました。でも広告用の理科の実験道具とか一日中撮ってるから、すごくつまらなくてすぐやめちゃいました。そしてバイトしながらロシアに行きたいなと考えてました。当時ロシアで知り会った学生たちと文通をしていて、彼らがカザンの子たちだったんです。僕がロシアに行きたがっていたら、カザンの大学には留学生の受け入れがあるから来いって、積極的にさそってくれたんです。それで、普通だったらビザは取りにくいけれど、学生としてロシアに行ったらいいんじゃないかと思ったんです。それが2007年でした。

でも行ってみて、ロシア語はすごく難しいということに気づいて、初めの半年くらいは写真も撮らずにロシア語ばかり勉強していました。そうしているうちにあっという間に語学研修期間の10か月過ぎてTRKI[外国語としてのロシア語検定。級によってはロシアの大学への入学条件となる]を受けたんです。いままで自分がやってきたことと関係があるし、大学生になればあと5年ロシアにいられると思ってカザン大学のジャーナリズム学科に行くことに決めました。でも大学に入ってからが大変でした。できると思っていたのにロシア語はわからないし、まわりはロシア人ばかりだし。また振出しに戻るみたいな感じでした。2年になるとレポートは書かなくちゃいけないしで、そっちにばかり時間を割くようになっちゃいました。

でも絶対写真はやるんだって思ってました。小さなことから始めようと思って撮り出したんです。カザンの周囲は少数民族が多くて、地理的にはユニークな場所なので地域の特色を捉えられればいいと思いつきました。初めは少数民族とか具体的なテーマで新聞っぽく撮ることを始めたんですけれど、でもできた写真を見ると、僕こういうことやりたかったんじゃなかったんだよねって思ったんです。

アメリカや日本のメディアのフィルターが入ったロシアってすごくイメージしやすかったんですけれど、ふたを開けてみると、多民族国家だし、共和国はたくさんある。けれどロシアはあんなに広いのに、あ、ロシア人ぽいなってわかる何かがある。でもそれが何なのかわからなくて、こういう広い国をつなぎとめてるものってなんなんだろうって思い始めました。

いろいろやっていくうちにつながったのが、ヴォルガ河だったんです。そしてヴォルガ河流域を集中的に撮影し始めました。ロシアの街ってどこも似ているけれど、だんだんちがいがわかって来るんですよ。ちょっと離れた町でも全然違うんです。そういうの面白いなと思って、河っていうのがピーンと来たんです。川沿いを旅しながら、ロシアの人たちの精神的な流れみたいなものがあるんじゃないかと思ったんです。河をメタファーとして考えて、具体的に河は撮らずにもっと日常的なものを撮ろうと思いました。それが大学2年目か3年目くらいでした。こうして4年かけて撮影した写真を後にThe Riverとしてまとめました。

ロシア語をだいぶ話せるようになってからは、自由にいろんな所に行くようになりました。でもまだ迷いはありました。もっと具体的なテーマで撮った方がわかりやすいし、記事にもなりやすいと思いました。スラブ系とは全く違う言葉や宗教を持ったマリ人の人たちをルポルタージュして記事にすることも考えました。でも、マリの人たちの土着の宗教儀式を撮っても、やらせっぽくなるんです。彼らの日常生活はそれじゃないから。地方都市の人たちの生活ってどこも似てるんですよ。見てるテレビも同じだし、IKEAもロシア中にあるし。中産階級の人たちはみんなそんな感じで、僕はそっちのほうにリアルを感じたんです。取材から帰ってくる度にメインのシーンじゃないところで撮った写真の方がおもしろかったりするんです。

僕は大学で現代写真におけるロシアのビジュアルイメージをテーマにした論文を書きました。そこで僕なりに出した結論が、ロシアにはシンボルが多いということでした。ソ連時代のモニュメントや建築、それからロシア正教の教会やそのモチーフがどこの都市に行っても必ずあるんです。そういったものは、外国人にとってはエキゾチックだから、ヨーロッパ人も僕らもこぞって撮りたがるし、まあ、観光写真と一緒なんですけれど。でも面白いことに、ロシアの写真家の多くも西側を意識して制作をするので、そういう写真を撮るんです。シンボルをシンボルとして提示して、これがロシアだっていう写真を撮るんです。だからロシアの写真はモノトーンになるんだなって、その時わかったんです。

けれども、いざ実際ロシアに来てみると、あまりにいろいろありすぎて、むしろとまどってしまう。そういうとまどいを僕は素直に出すべきだと思ったんです。だから僕の写真は見る人にとってはとても表面的に見えるらしくて、お前は何も撮ってないというジャーナリズムの人からのコメントも結構ありました。でもアートと言われるのもどうかと思って…。ドキュメンタリーかアートかなんて僕にとってはどうでもいいことなんです。ぼくが写真を通して主張したいのは、現代のロシアの見え方です。そこには僕自身がこう見たいっていうのがないと成り立たないはずです。そういう気持ちに素直になることがポイントだと思ったんです。

現在のロシアがどう見えるのか、その側面を全部覆うのは無理だけれど、僕がその場所にいてそれを撮ったっていうのは事実です。なぜ自分がそこにいたのかっていうのが重要なんです。そう思っているうちに、この広いロシアをつないでいるのは、ロシア人の生活や共通認識なんだけれども、それプラス自分の言葉の成長も関わっているという気がしてきたんです。なぜならば、振り返ってみると、対象やテーマに対する踏み込み方の度合いは、自分のロシア語の能力と比例しているんです。日本人の自分がロシア語を修得してロシア人のことを理解して、写真を通してその土地のつながりを感じることは僕にしかできないと思ったんです。

[写真のテーマの]河っていうのは、具体的なヴォルガ河であると同時に、歴史や文化といったロシア人の精神的なつながりという意味での河です。そしてあの広いロシアをつないでいるのはロシアのイデオロギーじゃなくて、ロシア語だという結論に達したんです。だってあんなに広い国なのに、カムチャッカとペテルブルクの人が同一言語で普通に話せるっているのはすごいことですよ。

ロシアって自分のことを笑っちゃう感覚があるじゃないですか。「だってロシアだからしょうがない」って。いろいろな外国人と付き合ったけど、鼻で笑っちゃう感じで自分の国のことをネタにする人はあんまりいないんです。ロシア人が持っているそういった、チャーミングな所を、ぼくが見せられたらいいなと思ったんです。

ロシアは日本の何でも便利な社会と比べて少し暮らしにくいけれど、そこに適応するのは本人のモチベーション次第でしょう。いろいろあったけれど、最後の数年間はとても過ごしやすかったんです。どこに行ってもすごく親切にされて、初対面でも家に招いてくれたし、ホテルなんか取らずに旅してたけれど泊めてもらったりして、他の国じゃ考えられないなと思ったんです。友達の友達は友達っていう感覚はロシア人の心の広さだと思いました。

編集部:安井さん自身の体験が写真に重なり合う様子は、例えばロマの生活を撮影したTaborでも強く感じられます。最初は他者として村に入っていった安井さんと、ロマの人たちとの人間関係ができていくわけですけれども、それが見る/見られるという立場の入れ替えとして作品に現われているような気がします。

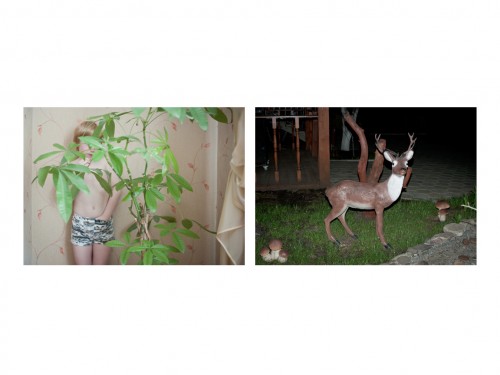

安井:ロマをテーマにした優れた写真はたくさんあるけれど、密着旅行ドキュメンタリーみたいになるのはいやだったんです。僕があそこに写真家として入っていくと、彼らは僕の前で自分たちの生活を演じるんですよ。4年くらい通ったんだけれど、だんだん感動が薄れてきて、人間のいやらしい部分、自分のいやな部分も見えてくるんです。でもそれぐらいが作品として成熟していく時期なんです。最初はロマの人たちにとって外国人の僕がいることはお祭りみたいなもんだったんです。でも夏休みに1週間くらい泊まってだらだらしてると、僕がいるのが普通になってきて、今度はおまえこう撮れとか言ってくるんですよ。デジタルカメラで撮るとその場ですぐに見られるじゃないですか。そうするとロマの人たちはみんな面白がって、これはダメとかコメントするわけです。その時に、これ面白いなと思ったんです。それからは、こうしろって言われたらその通りに撮って、選んでいったんです。だからTaborはむこうがぼくにやらせた「フィクション」なんですよ。

編集部:一枚の完成された絵として写真を撮るというよりも、写真で何ができるかという安井さん自身のスタンスが複数の写真をとおしたときに現われているように思いました。それはダリヤ・トゥミナスらロシアの若手写真家たちにも共通すると感じました。

写真は自分の鏡だって言われるし、どんな写真もセルフポートレートの部分があるわけです。写真を見れば見るほど、写真に自分の影を見ることがあるんです。僕が見たくて、こう撮りたくて撮ったはずなのに、写真はそれを超えてもっといろいろなものを見せてくれることがあるんです。

僕は自分の写真をドキュメンタリーだとあえて言わないようにしています。あるいは、最近の写真作家がしばしば口にするようなアートとドキュメンタリーとの間を行く作品を意識的に作りたいとも思いません。これはアートか、ドキュメンタリーかなんてどっちでもよくって、議論をしても堂々巡りになるだけです。自分の写真のスタイルとして気を付けていることは、映像のみで統一性を出すのではなく、ちょっと特殊な状況に自分をわざと持って行って、その中で僕が自由に泳ぐことなんです。そうすると、こういう風に撮ってこういう記事にしてとか、余計な考えがない分自由になれるんです。僕は、アメリカの20世紀初頭の写真家であるウォーカー・エバンスや、エバンスの影響を受けたロバート・フランクがすごく好きで、彼らの作品はぼくのメディアとしての写真の使い方に影響しています。半世紀以上経った今でも写真表現の幅の広さ、自由さというのを感じるんです。

The Riverはなかなか分かってもらえない作品です。The Riverをとおしてすでにつくられたロシアのイメージを壊していくのがいかに難しいかがわかりました。そのとき一番助けになったのがロシアの若い写真家との交流です。ダリヤ・トゥミナスもユリヤ・ボリソヴァも自分のプライベートに関わるものを作っています。そして、写真というメディアを使って作家の思惑を超えた側面に見えてくるものを見ようとしているんです。僕にはロシアに対するこだわりがあったから、自分がロシアという場にいるということを基にしようと思ったんです。

一番うれしかったことは、僕の撮った写真を見たロシアの若い人たちが、こういう風にロシアを見てくれてうれしいですってコメントをくれたことかな。ロシア語の好きな言葉にнежность (柔らかさ)とискренность(誠実さ)というのがあります。ロシアのそういう部分に希望を見出したいんです。

安井草平ホームページ:http://soheiyasui.com/

The River: Postcards From the Journey of Post Millennium Russia

偕成社の世界のともだち ロシア セミョーン北の国の夏休みを、とても楽しく読ませていただきました。私は茅ヶ崎市の松林小学校で学校司書をやっている原田智子といいます。学校の図書室に世界のともだちを蔵書しました、今度、子供達に茅ヶ崎出身の写真家の人の本 ロシアを紹介しようと思います。